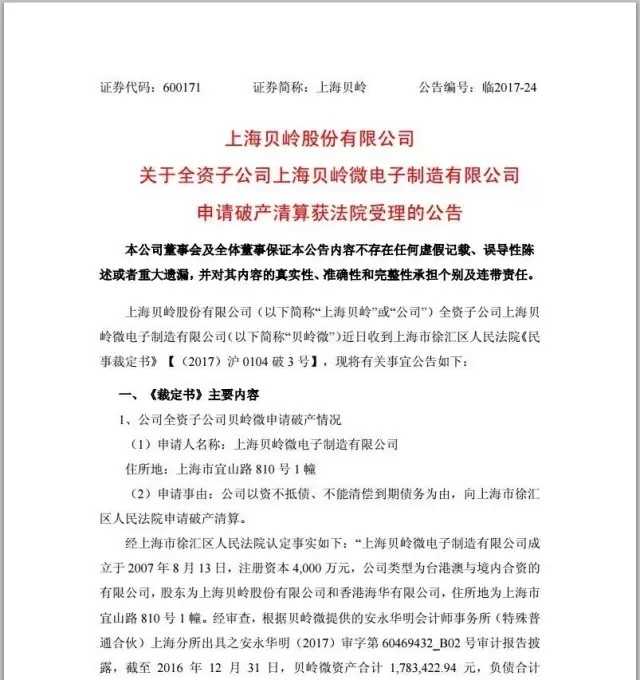

日前,上海貝嶺發布了“關于全資子公司上海貝嶺微電子制造有限公司申請破產清算獲法院受理的公告”,這標志著貝嶺微即將進入正式的破產程序,從而為上海貝嶺集成電路業務發展卸下一個重重大包袱。

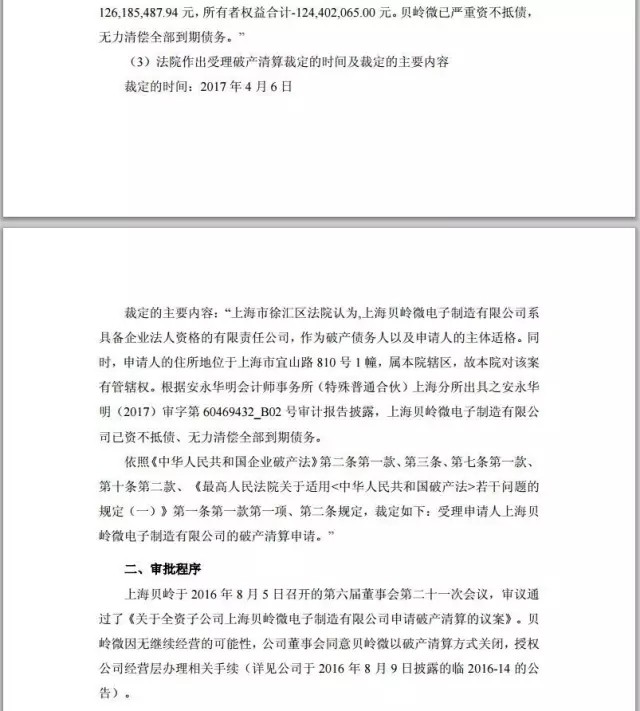

上海貝嶺于2016年8月5日召開的第六屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關于全資子公司上海貝嶺微電子制造有限公司申請破產清算的議案》。貝嶺微因無繼續經營的可能性,公司董事會同意貝嶺微以破產清算方式關閉,授權公司經營層辦理相關手續。

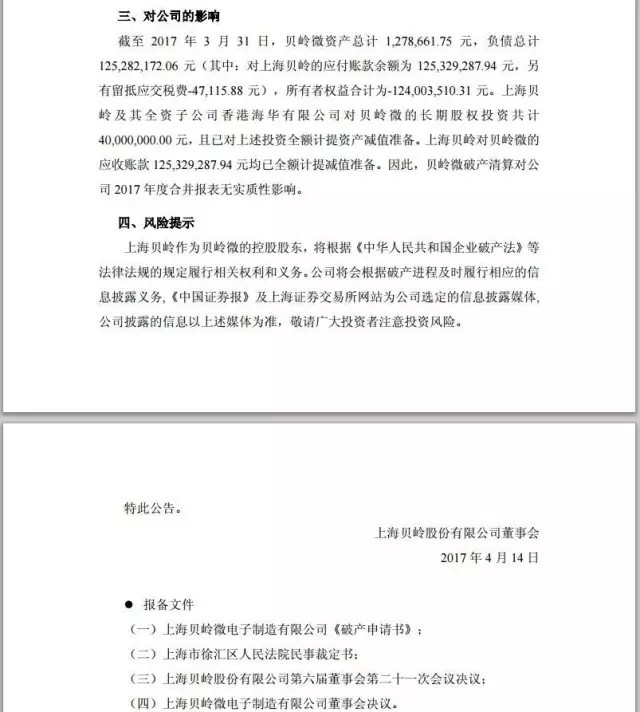

截至2017年3月31日,貝嶺微資產總計約128萬元,負債總計1.25億元,已經嚴重資不抵債,其中所欠債務多為母公司上海貝嶺的應收賬款。上海貝嶺及其全資子公司香港海華有限公司對貝嶺微的長期股權投資共計4000萬元,且已對上述投資全額計提資產減值準備。

上海貝嶺對貝嶺微的應收賬款1.25億元人民幣均已全額計提減值準備。

上海貝嶺股份有限公司前身是上海貝嶺微電子制造有限公司,1988年由上海市儀表局、上海貝爾公司合資設立,是國內集成電路行業的第一家中外合資企業。

1998年8月改制上市后,公司更名為上海貝嶺股份有限公司,是國內集成電路行業的第一家上市公司。1999年“上海儀電控股”持有的上海貝嶺國家股劃撥到上海華虹(集團)有限公司,華虹集團成為公司第一大股東。

2009年,華虹集團通過分立方式重組后,CEC(中國電子信息產業集團有限公司)成為公司第一大股東。

2015年7月,中國電子信息產業集團有限公司將持有的上海貝嶺股份有限公司26.45%股份無償劃轉給華大半導體有限公司,并在中國證券登記結算有限責任公司辦理完成變更登記,華大半導體有限公司成為上海貝嶺第一大股東。

縱觀上海貝嶺過去幾年動作頻頻,特別是在歸屬CEC旗下華大半導體以后,不斷整合分割旗下業務,不再堅持“IDM”業務模式,開始專注向IC設計集中。到了2016年8月份,原上海貝嶺的8英寸生產線轉至上海華虹NEC,至此,上海貝嶺的集成電路制造業務已經成為歷史。

作為CEC旗下的上市公司,上海貝嶺一下備受關注,一系列的業務重組讓業界對其產生了充分的遐想,它會不會成為中國電子(CEC)集成電路業務版塊的融資平臺呢?

核心業務分析

1、智能電表平臺業務

目前公司產品已覆蓋計量、控制(SOC)、電力線載波(PLC)、LCD驅動等方面,形成了完整的產品系列。計量產品通過不斷更新,已推出多顆更高精度單相、三相計量產品,并已實現批量銷售;LCD驅動產品,有多顆新品實現量產銷售;PLC產品在智能電表領域及照明控制等領域實現突破。

2、通訊終端平臺業務

當前公司1.25G/2.5G光接收跨阻放大器產品已經在客戶端通過了性能測試,進入市場推廣階段;G/EPON光電收發芯片完成了產品研發和考核,開發了相關的應用系統,目前正在做客戶推廣工作。在高速ADC方向已經推出的兩款產品目前分別在北斗通訊和儀器儀表領域做推廣應用,逐步開始形成銷售。隨著這些新品的開發成功,預計將會成為公司業務新的增長點。

3、標準產品平臺業務

公司高可靠性系列接口電路形成量產銷售,其中部分產品達到15KV ESD防護水平,50V高壓接口電路也已批量銷售。在消費類市場領域,研發成功幾款MCU產品,目前進入市場推廣階段。LED照明產品開發初見成效,已有多顆產品量產銷售,產品覆蓋線性、非隔離、隔離、高PF等應用領域,另有多顆產品正在開發中。 隨著產品的放量,該項業務也將成為公司業務新的增長點。

4、電池管理業務

初步完成了研發重心由低階的LDO系列向中高階的開關電源線的轉移。低、中、高壓三個系列的開關電源產品研發已全面部署。低壓量產系列化已經開始,中壓完成初步IP積累,高壓項目已經流片。今年公司可以實現低、中、高壓三線的全面突破。

5、經營分析

上海貝嶺近三年來扣非凈利潤均為負,但隨著公司在智能電表業務、通訊終端業務 、標準產品平臺業務和電源管理業務實現的突破性進展,公司產品營業收入和利潤迎來拐點,到2015年以來前三季度單季度扣非凈利潤均實現大幅增長且均為正值,前三季度扣非凈利潤分別為132萬元、1331萬元和1236萬元。因而,普遍認為該公司在集成電路行業的布局將迎來收獲期,公司業績進入增長期。