機器視覺作為驅動中國制造業發展的重要先進技術,在半導體、電子制造、汽車、醫藥和食品包裝等領域得到廣泛應用;在此背景下,高工產業研究所(GGII)預測2024年中國機器視覺市場規模有望突破200億元,同比增速接近12%。

隨著人工智能(AI)技術的迅猛發展,多數制造行業的機器視覺負責人認為AI機器視覺可以實現更好的性能和更多的功能。因此,為行業提供機器視覺解決方案的合作伙伴們需要進一步思考如何為客戶優化前沿技術,讓深度學習機器視覺等技術在企業內部變得更易于獲取、更便于使用、并部署得更好。此外,云計算的部署也是推動機器視覺應用的重要一環,盡管仍有一些制造商對于云計算的采用躊躇不前,現在正是克服這些顧慮的最佳時機。

對于制造商而言,購入機器視覺解決方案的方式多種多樣,主要方式之一是在生產地點進行現場方案評估和選擇,后續進入公司的審批流程;或者方案的選擇和審批等主要流程均在生產地點現場進行。這種以“現場”為中心的方式有其優點,但也可能帶來一些不盡如人意的部署差異。具體而言,即便是相似的工作流程,不同生產地點也可能采用不同的機器視覺解決方案,而且這些地點之間可能無法實現專業知識和數據的共享。即便團隊有相關需求,也很難通過傳統的機器視覺系統實現集成、互通和安全的數據共享。

不同的生產地點帶來的數據挑戰

AI,尤其是深度學習,它們因數據而生,大量、多樣的優質數據和快速的數據生成、處理速度是訓練和測試深度學習模型的關鍵,這樣我們才可以在實際部署時實現預期的效果。

不同團隊和生產地點之間的經驗和可用時間各不相同,信息孤島由此顯現,這加大了獲得優質數據的難度。數據需要在存儲、標注后用于訓練模型,而模型測試還需要使用其他數據集。在這種情況下,處于“孤島”狀態的企業數據是沒有意義的,不利于更好地訓練機器視覺模型。

深度學習神經網絡應盡可能多地接觸到各種變量,包括不同的生產時間和生產天數。除非使用能夠模擬訓練數據的平臺,數據集必須混合不同時間點的隨機數據,盡管這需要采集一段時間內的數據,并且可能會帶來不便,但這正是訓練一個強大模型的關鍵所在。如何才能充分利用各個生產地點,甚至是跨國家和地區的所有可用數據,這是制造商及其機器視覺負責人面臨的主要挑戰之一。

不同的生產地點帶來的另一難題在于如何確保深度學習模型基于多樣化的對象集進行訓練。在一組數量有限且幾乎相同的對象集上訓練而成的模型,難以應對現實世界的變化和差異。例如,訓練一個模型用以識別制造組件的缺陷,不能僅依靠20張同一組件的不同角度圖像。訓練數據中需要有20至50個真正不同的對象才能確保模型的有效性,盡管整個生產場景可能受到地點變化的影響(例如不同的照明和/或不同的傳送帶等),但這些對象必須有明顯的區別,除背景之外沒有任何其他相同元素。

工業流程還受到各種環境因素的影響,例如不斷變化的環境光、材料的細微差別、振動、噪聲、溫度、生產條件的改變等。如果訓練數據未考慮到這些變化,就會降低模型的準確性。每個地點都可能在清晰度、工作距離、環境光等因素上有所不同,模型也會學習和處理這些變量,因此訓練數據集應反映模型在現實場景中可能遇到的各種變化。如果工業流程涉及到多個生產地點,顯然不能只采集其中一個地點的數據,或者將所有生產地點的數據孤立保存。因此,實現不同環境條件、不同生產地點的數據采集和共享也必不可少。

不同的生產地點所帶來的另一個問題是深度學習模型訓練數據的標注。數據標注不準確、不清晰和不一致必然會導致模型表現不佳,可見確保標注精確且無歧義至關重要,這需要制造業團隊在標注項目上開展協作。在實際操作中,一個常見錯誤是在不同的圖像上標注不同的缺陷類型,而有些缺陷卻又完全沒有標注,而且對于什么是缺陷的判斷也可能是主觀的,因此交叉驗證非常關鍵。無論哪種類型的缺陷都應清晰地標注在所有相關圖像上。同樣,如果不采取統一的標注方法也不利用云技術的話,跨地點或跨國家的數據標注挑戰也將繼續存在。

深度學習云平臺解決方案

制造行業的機器視覺團隊需要新的方法來實施深度學習機器視覺,云技術便是其中一種新方法。基于云的機器視覺平臺可讓用戶從多個地點(包括生產地點、國家和地區)安全地上傳、標記和標注數據。在云平臺上匯集來自不同地點和環境的大量多樣化數據,更有利于深度學習的訓練。此類平臺可以讓指定的用戶開展實時協作,共同完成標注、訓練和測試項目并共享他們的專業知識。

與許多行業一樣,制造商也面臨著招聘和留用資深機器視覺專家的挑戰。試想一下,假如一家企業能夠更加輕松地利用某個生產地點、國家或地區的個人和團隊的技能與專業知識,使所有人受益,尤其是在機器視覺人才稀少的地方,這將帶來多大的益處。協作型的云平臺將實現這一愿景。

基于云的解決方案還實現了算力的可擴展性與可訪問性。在使用傳統系統的情況下,只有一部分特定員工的電腦配備了非常強大的GPU卡以執行大型訓練任務。而通過云技術,每個用戶都可以通過各自的設備獲得同樣高的算力。雖然這會產生一些成本,但通過按需付費的訂閱模式可能會比企業投資更多服務器和雇用更多難得的IT人員更有利。

借助云平臺,具有特定角色、權限和職責的用戶便可以在云端訓練和測試深度學習模型。借助更優質的訓練和測試數據,在某些場景中,這些模型可能提供遠超基于規則的傳統機器視覺的視覺檢測分析水平和精度。這也正是汽車、電池、半導體、電子和包裝等行業的制造商所追求的。

通過軟件即服務模式,機器視覺團隊可以靈活、便捷地購買云平臺的訂閱服務,同時不斷獲得技術合作伙伴更新的功能和模型。借助基于云的深度學習平臺,用戶或團隊無論位于何處,都能夠在個人電腦和設備上將模型部署到邊緣,從而為生產線上的靈活數字化工作流程提供助力。

想要機器視覺系統能夠更好地工作并實現更多功能,我們需要以新的方式實施、使用和部署這項技術,而深度學習云平臺正為AI機器視覺管理者指明了前進的方向。

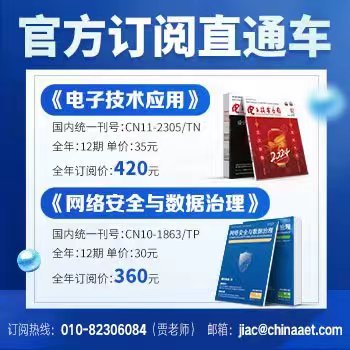

更多精彩內容歡迎點擊==>>電子技術應用-AET<<