近日,美國總統拜登近期簽署了《2022芯片與科學法案》,其中最受關注的是對芯片行業投入527億美元補貼,試圖提升美國的芯片技術研發和制造能力。這種違背美國自己“政府不應該補貼企業”長期宣傳的行為固然值得吐槽,但更受國內關注的是該法案宣布針對包括先進半導體在內的四項技術設立新的出口管制,其中涉及到半導體和EDA的是“專門為開發具有全場效應晶體管(GAAFET)結構的集成電路而設計的電子計算機輔助設計(ECAD)軟件“。該禁令于8月15日正式生效。

“芯片與科學法案”引起了很多討論,主流觀點是目前這一輪的EDA科技封鎖,主要還是針對最先進的EDA制程工藝,短期內看似影響不大,但是隨著最近幾年的高科技封鎖從芯片領域逐漸過渡到EDA領域,并且從針對部分公司發展到針對國家和全行業,這種趨勢不可忽視,并且長期會有阻止中國半導體領域發展的可能。總體來看輿論偏悲觀,甚至有人認為先進制程受到封鎖后國內芯片和EDA產業無路可走。但是,被封鎖絕不代表就無路可走,我們仍然要分析和思考這種情況下的發展之路。

首先,我們要對高科技封鎖問題有總體認知:美國牽頭對中國搞的科技封鎖,是一個“合縱抗秦”式的操作。美國雖然在半導體制造和EDA領域有深厚的積累,但芯片法案中提到的GAA制造工藝是韓國和中國臺灣的,EUV先進光刻機是荷蘭ASML的,美國EDA公司的領先地位,也是基于全球產業包括中國公司們的長期協同合作基礎上發展起來的。因此,美國在這里只是扮演了一個“盟主”的角色,發號施令。合縱聯盟式的封鎖,有其虛弱的一面:ASML公司已經公開表示反對全面停止對中國的銷售;而芯片法案里重點針對的GAA工藝,屬于臺積電“下一代的下一代”工藝(N2),為什么沒有針對本代和下一代工藝?背后也是多方利益博弈的暫時結果。以史為鑒,合縱策略依賴于各方利益計算,應對這樣的利益聯盟,以自身發展和多方合作為核心的連橫對策,早已是融入中國人血液的基本智慧:立足自身市場、技術和人才,發展自身力量,適當借助而不依賴外力,在發展過程中尋求“一強”之外的多國家、多公司、多生態合作,打破合縱聯盟,就是我們最好的戰略方向。

應該如何去看待目前的封鎖以及如何在這種情況下去發展?下面是筆者的一些思考和認識:

超級工藝的迷思

FinFET或GAAFET支持的超級工藝(5nm及以后),雖然還沒有達到理論上的線寬極限,但是在幾十個nm量級上進行物理制造比如刻蝕、沉積的難度會越來越高,要達到高可靠性,必然帶來成本的提升和良率的降低,而且要投入越來越多的開發資金和時間。

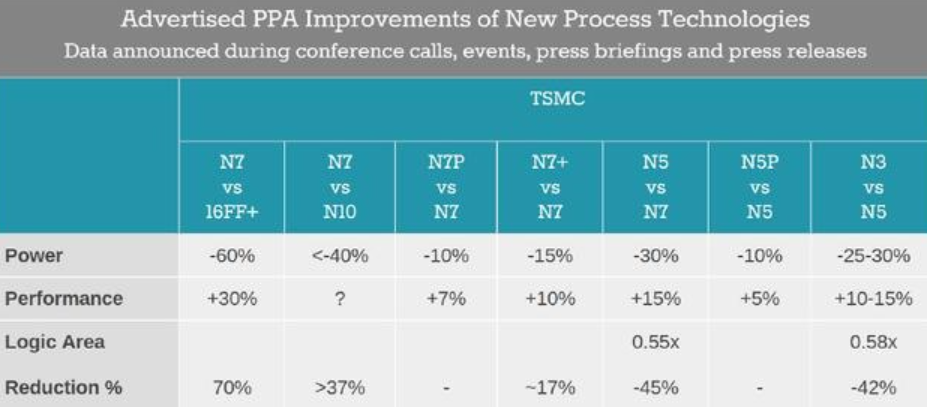

實際上業界早已公開的秘密是,現在的工藝數字并不是實際晶體管線寬,很大程度上是芯片廠根據宣傳需要標稱的,大體上僅能滿足理論晶體管密度是上一代兩倍左右。但實際芯片能達到的晶體管密度也跟工藝庫和內存大小有密切關系。更有甚者,根據Techinsight網站對天璣9000處理器的分析,TSMC 所聲稱的N4關鍵工藝尺寸與其早期N5產品完全相同。同樣的事情也發生在三星,Techinsight對驍龍8 Gen 1的部分型號分析發現,4LPX(N4)工藝與上一代5LPE(N5)工藝相比幾乎沒有帶來區別。

半導體技術研究機構Semi Engineering統計了不同工藝下芯片所需費用,其中28nm節點上開發芯片只要5130萬美元投入,16nm節點需要1億美元,7nm節點需要2.97億美元,到了5nm節點,開發芯片的費用將達到5.42億美元,從趨勢來看,3nm芯片研發費用或將接近10億美元。

這么高的成本提升,帶來的收益如何?根據TSMC數據,其5nm工藝對比7nm,只有15%的性能提升,而剛剛初步成功的3nm性能相比5nm提升約18%,功耗提升34%(根據TSMC最新發布數據),而晶體管密度增長是60%(低于傳統上工藝節點提升要求的100%密度增長)。也就是說,從7nm到3nm增長兩代工藝,芯片研發費用增加了3倍,卻只得到70%的功耗優化和35%的性能優化。這背后有功耗墻、內存墻、面積墻、并行墻等多方面的瓶頸,并不是晶體管密度高了就一點能給電子系統帶來線性增長的性能和性價比。

列舉這些數字,不是說我們不需要繼續發展半導體制造工藝,而是需要對工藝發展有全面的認識:

90%的應用目前還不需要超級工藝,即使是需要超級工藝節點的芯片,其設計、驗證、EDA工具也不僅僅與工藝制造相關。

超級工藝節點的制造困難,成本極高,帶來的收益回報增長卻并不快,因此28nm-7nm大概率會在很長時間內作為大多數器件和應用的關鍵工藝節點而存在。

超級工藝節點的發展還需要時間,而且每前進一個節點都會更困難,這給國內半導體產業在上述關鍵工藝節點上的追趕提供了寶貴的時間。

從過去幾年的發展趨勢看,美國今天禁止中國進入GAA工藝節點,也存在未來進一步升級EDA和工藝封鎖的可能性,發展自主芯片制造、國產EDA等科技迫在眉睫。

系統,系統,系統

如果超級工藝不是核心關注點,那么應該關注什么?從一個例子來看:國內某處理器公司的14nm CPU,與國際公司的同工藝級別CPU相比,雖然在部分benchmark測試中能夠取得較好成績,但是具體到數據庫等多核、復雜應用中,綜合性能還是有所不逮。這充分說明了,在先進工藝之外,應用系統決定的芯片架構和針對性的軟硬件聯合優化,還有很大進步空間。代工廠格芯(GlobalFoundries)從2018年放棄追求更先進制造工藝后,成立了GF Labs,大量招聘系統工程師,尋求從系統層面為客戶提供更全面的優化。后摩爾時代的EDA工具,同樣應該一切從系統出發,去輔助設計、制造工程師完成系統級優化的任務。

以系統分割為核心的架構設計

系統分割指從應用系統的需求出發,實現軟硬件功能分割、硬件多芯片分割、芯片多模塊和異構分割、模塊內多單元并行分割等多個步驟,其本質是大型系統的架構設計流程。

同時,系統分割不光關系到芯片設計,同樣也對芯片驗證工作中的軟硬件仿真有很大影響。大型復雜芯片的快速并行仿真,已經越來越得到系統公司的關注,迫切需要EDA工具從系統分割階段出發去高效支持。

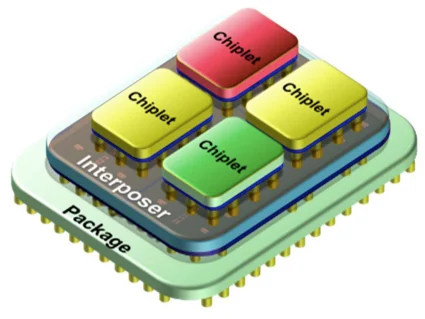

Chiplet先進封裝

Chiplet目前是一個很熱的話題,涉及到制造、測試領域的很多創新,作為先進封裝技術,可以基于當前可用工藝,做更合理的成本、功耗、面積控制,優化芯片架構。通過Chiplet技術,我們可以基于主流工藝節點,提高大型芯片的良率,降低設計和制造成本,同時在單顆芯片上突破面積墻等限制,實現主流工藝下類比超級工藝的晶體管密度和性能。當然,封裝和工藝是芯片制造的兩個面,并不是有了Chiplet就不用發展先進工藝了,先進工藝也同樣可以用Chiplet綜合優化系統。

但筆者想要著重指出的是,Chiplet不僅僅是一項或多項芯片制造技術,它也會從系統層面給EDA帶來全新的模式。Intel、AMD、ARM、微軟、高通等行業玩家在2022年3月共同成立行業聯盟,正式推出通用芯粒的標準規范“UCIe”。在這樣的通用標準之下,基于Chiplet的IP、建模、EDA設計、EDA驗證工具必然在未來幾年有突破式發展,形成一些新的行業模式和系統設計流程。國內半導體設計、制造、EDA產業鏈更加分散,需要盡快加強合作,跟進這個趨勢。

DSA領域專用架構

DSA是一個統稱,針對垂直應用專門設計或修改通用芯片所產生的垂直應用型芯片都屬于DSA,它體系結構和摩爾定律發展到如今的必然選擇,比如AI芯片、自動駕駛芯片等都屬于DSA的范疇。DSA的設計參數包括了指令集、內存架構、內存類型、計算單元、并行化、數據類型和寬度、編程語言等等,這些設計參數的定制化,可以在工藝不變的情況下優化應用系統性價比。DSA的典型代表有Google的TPU、Nvidia的DPU等。這些領域專用芯片,同樣給EDA工具帶來了“更快、更好、更自動”的要求,因為垂直化的應用必然要求快速設計和快速部署。

軟件-芯片協同優化

在應用系統推動芯片創新這個大背景下,系統軟件配合芯片的針對性優化,也是一個重要的方向。從蘋果公司開始,現在很多電子產品公司,從手機到電動車,都已經在發展自己的軟硬件一體化生態,這種一體化生態不僅僅是商業模式,更重要的是軟件可以針對自己的硬件平臺進行針對性優化,給終端用戶提供更好的體驗。甚至在AI類芯片上,Tesla和Nvidia等公司連核心數據結構都做了軟硬件一體化的創新。這種級別的優化,是需要覆蓋多種應用的通用芯片和通用平臺所必然無法平衡的。

當然,從系統出發的多維創新EDA和半導體流程,不僅僅有以上這些角度。列舉以上內容,僅僅是為了說明,5nm及以下的超級工藝及其配套全流程EDA工具,當然是中國產業發展的長期目標。但是,在這些長期發展目標之外,也有足夠多、足夠好、市場足夠大的技術領域,讓國內芯片設計業、制造業和EDA產業公司有機會在自己擅長的領域逐步發展,在中短期內得到市場和客戶的認可。要達到這個目標,國產芯片和EDA公司,需要時刻保持系統化思維,一切從系統優化出發,才能在后摩爾時代打造最優的EDA和芯片設計流程。

造還是買?

國際EDA巨頭成長過程的收購歷史,經常被國內作為參考。但我們也要注意到,收購對象主要是美國本土公司和少數歐洲公司。其背景是隨著半導體產業在歐美國家的快速發展,誕生了一批EDA工具來填補空白的新興市場,在此過程中逐漸發生了產業整合,大魚吃小魚。當時被收購的這些公司,絕大部分都已經有了自己成功的EDA工具產品,有些甚至已經是行業重量級上市公司,產品已經有廣泛市場。比如Magma被Synopsys收購時,已經是當時的全球第四大EDA公司。因此,EDA巨頭公司們的并購史,實際上是美國為主導的EDA產業在特定的快速發展時期內部整合的縮影,很多資金、技術、團隊是同源的,也需要收購者自身有很強的產業主導能力,不是“靠收購買成了產業巨頭”這么簡單。

而當前的EDA產業環境,半導體設計、驗證、制造流程已經非常成熟,如果將Ansys包括在內,四大EDA巨頭公司已經形成絕對壟斷,在資金、技術、客戶方面都有優勢。他們在近年來的并購方向上已經轉向擴展業務范圍為主。壟斷性的產業環境意味著全球新興EDA公司的數量質量都不一樣,再完全參考過去巨頭們的全球并購成長史,希望靠并購獲取核心的EDA產業鏈技術,有刻舟求劍的意味。

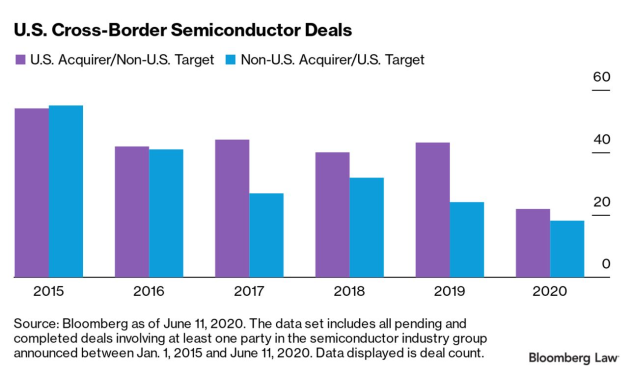

除了產業環境變化,國際政治環境也發生了變化。2018年,美國國家安全委員會阻止美國半導體測試公司Xcerra Corp以5.8億美元出售給中國半導體投資基金湖北鑫炎。2021年,意大利政府否決了深圳創疆投資控股有限公司收購一家總部位于米蘭的半導體設備公司LPE。此外還有更多國內公司收購歐美半導體、EDA等高科技公司被政府強制干預的案例。法規方面,美國于2018年通過《外國投資風險審查現代化法案》(FIRRMA Act),并于2020年發布了針對FIRRMA的最終實施細則,其中半導體領域的有關“敏感技術”首當其沖成為監管的重點。以美國為例,跨境半導體收購案從2015年后呈明顯的減少趨勢(下圖中藍色數據)。

以上事實充分說明:認為“EDA工具可以靠收購國外公司,我們自己做好整合”的思路,跟過去那種“我們自己只要做好應用系統整合設計,核心芯片和EDA都可以采購國外產品”的思路,本質上并無區別。這種思路在當前的產業、政治、經濟環境下,已經不可能實現。國內多家國際巨頭級產業公司,在EDA、芯片等核心技術上被卡住命脈,被迫退出部分市場,就是前車之鑒。

綜合來看,一定時期內,對外收購只能作為一種輔助性手段,在一部分創新領域中收購技術、產品和團隊,擴展國內EDA公司的能力。但要靠收購獲取EDA核心技術來完整化國產EDA產業鏈,必然是難以實現的。國產EDA們還是要立足自研為主、拓展合作的基本路線,以細分功能工具為基點,從點到面在EDA這個相當長的鏈條上逐步擴張。

低頭做事

為什么EDA是可以自研的?相比高端半導體制造工藝中的一些核心設備,比如EUV光刻機,其中有很多理論點和工程實現屬于“機密”,后來者需要長期摸索。而EDA工具鏈上大部分的點工具,其核心理論、基本流程和功能都是公開的,甚至不少工具有開源實現,過去已經有很多芯片完全基于開源EDA工具實現了低端工藝全設計流程。那為什么商業EDA工具仍然處于極其重要的地位,還成了“卡脖子”技術?首先因為EDA和芯片設計流程天然是一個超級復雜、成本很高的系統級工程,開發一個單點工具,解決一個或幾個EDA流程中的點需求,實現基本功能,并不是非常困難的工作。但是硬件芯片設計和制造的投入越來越高,也越來越依賴EDA工具,因此設計團隊對工具的要求不僅僅是“能用”,而是“好用”、“實現最高效率”,需要EDA工具幫助實現從系統需求到前后端實現的反復迭代、設計、驗證,這個過程不僅僅要求每個工具的性能、功能達到最好的效率,同時還要求各工具之間有緊密的配合協同,尤其后端工具與制造流程還要有緊密配合。

因此,EDA單點工具要進行性能的極限優化、功能做到全面、質量穩定可靠、支持真實項目的高效開發,是困難的工作,需要長期耐心的投入、與客戶設計的磨合。而發展多個互相配合的EDA工具,通過彼此的功能、接口協調,把客戶的整個設計流程變得更加自動和智能,有效縮短商業客戶商業芯片產品的設計周期和成本,是更加困難的工作。國內很多EDA公司,目前正從單點或多點工具可用的第一階段,向工具極限優化和多EDA工具協同、并向客戶提供高價值技術方案的第二階段過渡,以實現真正的國產替代。

應該清醒認識到,這個第二階段的發展需要更多的決心,每一個點工具可能都需要幾十人規模以上的研發和方案工程師投入。對比Synopsys等巨頭在EDA工具上有幾千人的投入(不包括IP部分),才能支持其基本覆蓋全EDA流程的產品規模。從基點到全鏈,形成全流程的EDA不是一朝一夕能完成的,不能脫離最基本的商業邏輯和技術邏輯。目前國內EDA從市場規模、人才規模、基礎積累方面,都還需要更多腳踏實地的投入,低頭做事,一點點完成核心技術研發,形成核心競爭力。

轉變思想

芯片產業誕生在上世紀五六十年代,之后的20多年都是以IBM、Intel這樣的獨立設備制造商(IDM)為核心逐步發展的。在IDM的內部,芯片設計、制造都是互相合作的不同部門,而EDA更只是服務于從芯片到系統的一系列工具和團隊。一直到80年代后期臺積電成立,以及90年代基于RTL的設計流程逐漸成熟,芯片產業才逐漸發生EDA、設計、制造、封裝的互相獨立。到2000年代,除了Intel等極少數IDM外,獨立芯片廠商已經處于各行業核心地位,例如手機行業幾乎是圍著高通等少數廠商的CPU打轉,“有什么樣的芯片可用”這個問題是那個時代所有下游系統廠商整日關心的。而EDA也逐漸獨立,三大美國廠商在20年內迅速崛起,成為一個獨立、重要而且地位顯赫的行業,EDA工具和芯片制造廠甚至可以在關鍵時刻一把卡死下游巨頭廠商。

但是,科技和產業有其發展規律,芯片成為整個系統的核心和創新中心,EDA成為卡脖子技術,下游系統廠商必然會轉身將命脈控制在自己手中。在過去的十年特別是最近四五年,我們已經看到這種明顯的趨勢,即系統應用廠商直接參與和控制芯片的定義、設計、制造,并將其納入自己的生態系統。這種轉變代表著未來的趨勢,即包括了EDA工具和芯片設計的電子設計領域,必然要回歸其誕生之初的使命:以軟硬件融合的復雜電子系統為核心,服務于系統應用需求。雖然分離的產業鏈條不會完全回到IDM模式中去,但是EDA和芯片作為一個整體,需要反過來整日思考“下游系統客戶有什么樣的需求”,以需求為核心、以服務為理念去打磨自己的產品。過去曾經有行業人士圍繞云計算提出過EDAaaS (EDA as Service)的概念,而國內廠商芯華章科技也曾在2021年發布的《EDA 2.0白皮書》中,提出“電子設計服務化,Electronic Design as a Service”,即EDaaS。EDAaaS和EDaaS,筆者更加贊同EDaaS,雖然只是一個字母的差別,但體現出了以芯片為核心還是以系統為核心的關鍵區別, 同時也體現出EDA行業應該從產品思想向服務思想的轉變:EDA不是天然獨立存在的最終用戶產品,它與芯片設計、驗證、制造是本質一體的電子設計,是為最終用戶產品、為人服務的上游環節。轉變思想,扎根和服務于中國強大而健壯的下游系統產業,并走向世界,是國內上游電子設計相關廠商的根本生存之道。

抬頭看路

踏實做好產品研發,向“EDaaS--電子設計服務化”思路轉變同時,我們也要認識到,目前的基于硅半導體的芯片制造流程和基于90年代技術基礎發展起來的EDA設計工具和流程,都已經接近“可控規模”的極限。隨著通用芯片規模越來越大,物理制造流程碰到功耗、面積、工藝、良率各方面的瓶頸;而大規模芯片的設計和驗證,也在設計周期、驗證覆蓋率、芯片成本、軟件、人力等方面碰到越來越大的挑戰。這些物理上的和資源上的限制,也必然會影響半導體和EDA產業的發展。

另一方面,壟斷性質的市場,也在一定程度上影響了EDA巨頭們的產品發展。很多時候技術的創新會影響中短期商業利益,舉例來說,EDA很多環節的計算效率極大影響著芯片設計驗證的效率,但是幾十年以來,這些計算從未能真正充分地利用快速發展的HPC計算資源特別是云資源,這并不完全是一個技術問題。諸如此類的例子我們可以舉出很多,這些也說明了我們不必過于迷信現存的EDA設計、驗證、制造流程,一個高科技領域長期使用20年前的技術和工具,意味著必然存在大量技術點和流程模式可以創新,可以利用近年來的IT領域各項新技術去進行改進。

過去的一些新興技術點,也曾被前人推動應用于EDA領域,并總結為未來的發展趨勢。過去曾經有“地平線EDA(Horizon EDA)”,重點關注開源EDA工具的發展,IBM總結過“EDA 1.0/2.0”,重點總結上世紀獨立EDA工具出現到形成目前這種集成式EDA流程的變化,并預測了“EDA 3.0”,指出設計規模的增大需要大規模數據處理軟硬件集群的支持。另一個版本的“EDA 3.0”則側重在新型EDA創業公司如何找到生存之道。

這些總結和預測,都是去試圖結合新技術和需求兩個方面,推動行業的快速進步。但是這些軟硬件技術的客觀發展,屬于EDA領域發展的內在推動力,在過去缺少外因的拉動,因此EDA長期來看變化還是較慢。

但是最近這些年,我們已經看到,各種高層次硬件設計語言、設計流程已經紛紛出現,全自動化的后端設計流程正在被探索,設計驗證與芯片測試環節開始統一,敏捷設計和敏捷驗證已經在部分設計公司得到應用,多樣化的開源EDA和開源硬件項目數量快速增加,AI已經被應用在不少EDA設計環節,甚至部分下游系統公司和制造公司,如谷歌等,已經自己在開發基于新型技術和獨特應用需求的EDA工具。而且這些新興的EDA變革趨勢,主要不是由商業利益驅動的,而是下游產業的需求在目前EDA平臺上無法得到充分滿足而“自發”出現的,是上下游產業發展速度不匹配的結果。

總的來說,EDA領域的全面革新已經出現在地平線上,這是最近二十年全行業軟硬件技術發展作為內力的推動,同時系統應用各領域的全面需求作為外力所拉動的,是全球電子設計產業不可阻擋的趨勢。芯華章的《EDA 2.0白皮書》,核心思路也是抓住電子系統需求對EDA提出更高要求為契機,進行產業創新升級,并提出“開放與標準、自動和智能、平臺與服務”三大發展目標。這相比其他對新一代EDA的論述,對電子系統設計的改革與創新,更有意義,也具備一定的開創性。

2.0還是3.0、4.0,2025或是2030,標什么數字并不是核心,重要的是這種抬頭看路的思路對長期發展非常重要。正如國產汽車產業抓住了電動車替代油車的歷史機遇,實現了快速增長一樣,國產EDA廠商在打通核心產品核心技術的同時,也需要關注未來長期的趨勢,我們不光要開發比肩國外廠商的EDA全流程工具,更應該發展“下一代”的全新EDA,爭取在產業升級的最前端抓住彎道超車的機遇。

結語

1937年7月7日,北平盧溝橋的隆隆炮聲開啟了全面抗戰的序幕,隨后北京、天津、上海、南京、太原等相繼失守,華東華北大半淪亡。1938年5月,在那個悲觀絕望、黑暗迷茫的時刻,毛澤東同志發表了光輝著作《論持久戰》,從戰略高度指明了發展方向,陪伴無數中華兒女堅持到勝利。今天,讓我們復習和借鑒《論持久戰》中的核心思想:“速勝論”和“必亡論”都是錯誤的,半導體和EDA技術有幾十年的前人積累需要去追趕,一朝一夕就追上是不可能的,但是暫時的落后也不代表中國產業會被消滅,或者無法發展。我們應該像建立抗日民族統一戰線那樣,通過自身的發展建立起國內的半導體和EDA產業鏈上下游、企業間、產學研的統一合作,以及國內與國際產業間的統一合作;像農村包圍城市的戰略那樣,優先發展主流的關鍵工藝而不是單純追求超級工藝,同時積極推動系統級優化,用新型架構、新型軟件、新型設計流程配合新型封裝技術,贏得市場和客戶;像持久戰中指出的那樣,充分服務于國內大規模的市場、系統制造業,結合優勢制造業所帶來的大量出口產品海外市場等優勢,先立于不敗之地,生存下來并創新出自身優勢的電子設計產品;“積小勝為大勝,以空間換時間”,最后的勝利終將到來。

更多信息可以來這里獲取==>>電子技術應用-AET<<